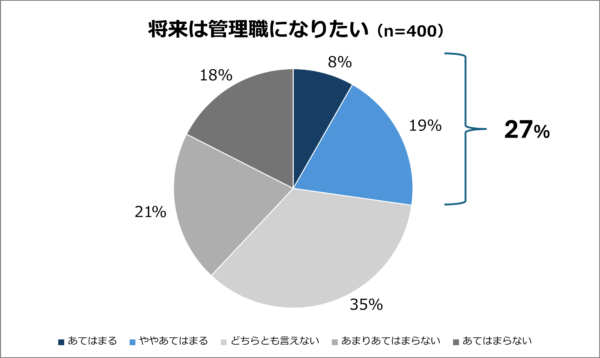

株式会社タバネル(本社:大阪府大阪市、代表取締役:奥田和広)は、全国の従業員100人以上の企業で働く課長(有効回答数400人)に「燃え尽き課長」の実態調査を実施しました。3人に1人以上の課長が燃え尽き度が高い状態にあることが明らかになりました。課長の燃え尽きについて主要因を分析した結果、業務負担よりも、「キャリアの行き止まり感」と「役割の曖昧さ」という構造的な問題が、強く結びついていることが明らかになりました。

課長の3人に1人が燃え尽き度が高い

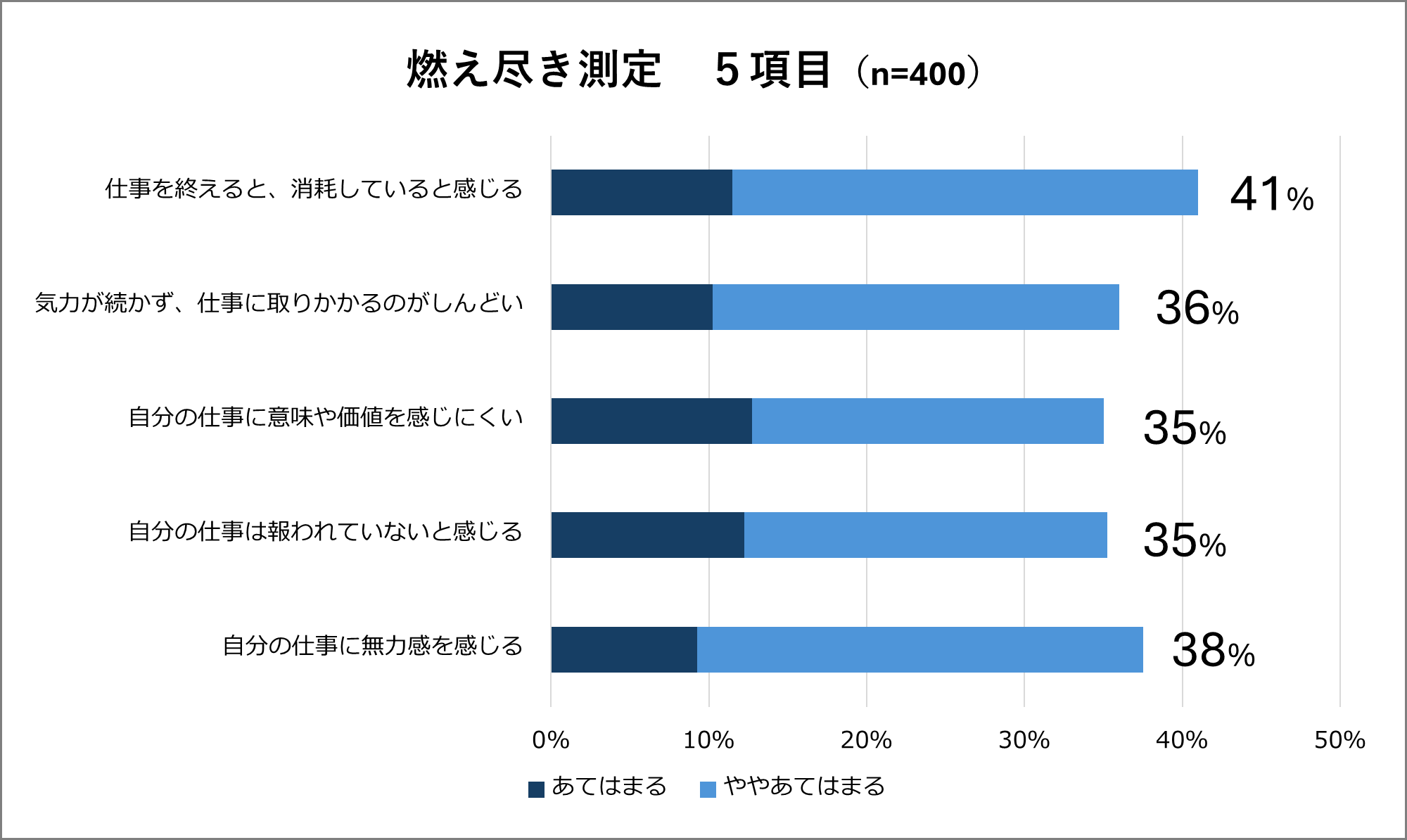

燃え尽き(バーンアウト)の3要素とされる「情緒的消耗感(極度の疲労)」「脱人格化(思いやりの欠如)」「個人的達成感の低下(自信の喪失)」(注1)に基づき、5つの項目により課長の燃え尽き状態を分析しました。

燃え尽き度を示すこれら5つの項目は、いずれの項目においても「あてはまる+ややあてはまる」と回答した割合が35%を上回りました。

さらに、5項目のうち、「あてはまる+ややあてはまる」と回答した項目が3項目以上の課長の割合は35%となりました。このことから、3人に1人以上の課長が3つ以上の症状を感じている燃え尽き度の高い状態にあると言えます。

この結果に基づき、本調査では、この5項目の平均値を「課長の燃え尽き度指数」として、さらに分析を進めました。

課長の燃え尽きには、「業務負担」よりも「キャリアの行き止まり感」と「役割の曖昧さ」が深刻に影響している

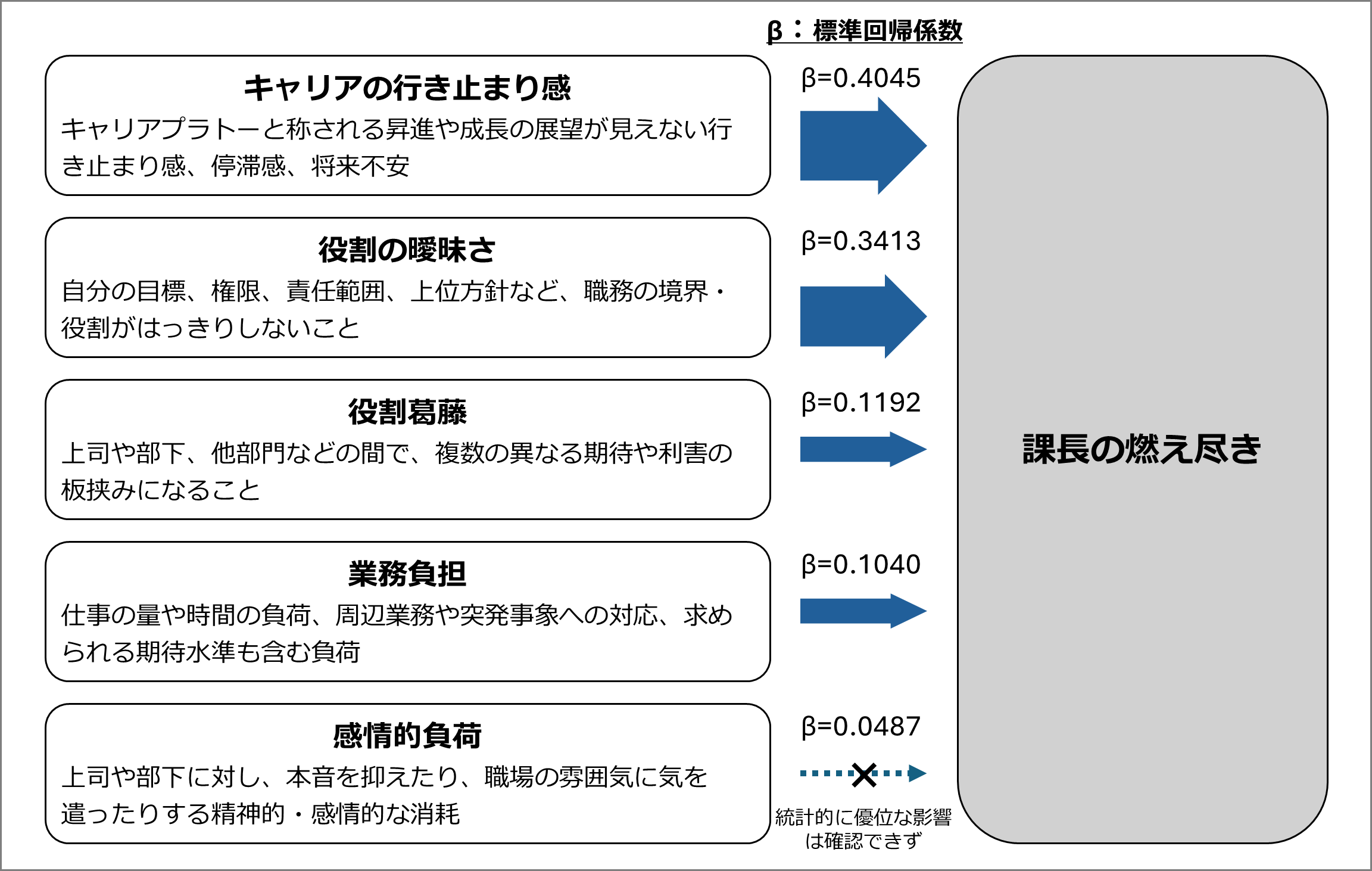

課長の燃え尽き度指数に対する複数の要因候補(注2)について、重回帰分析(注3)を実施した結果、課長の燃え尽きに最も強く結びつく要因は、従来の想定されていた「業務負担」よりも、「キャリアの行き止まり感」と「役割の曖昧さ」が深刻に影響していることが判明しました。

特に「キャリアの行き止まり感」は、他の要因の影響を排除してもなお、業務負担の約4倍もの影響力を持つ、最も決定的な要因となっています。

- キャリアの行き止まり感:標準回帰係数は0.4045、P値は0.001未満。燃え尽きを左右する最も決定的な要因であり、他のどの要因よりも強い影響力を持つことが示されました。

- 役割の曖昧さ:標準回帰係数は0.3413、P値は0.001未満。二番目に重要であり、期待される役割の不明確さが管理職の疲弊に直結しています。

- 役割葛藤:標準回帰係数は0.1192、P値は0.015。影響は統計的に有意なものの、その影響力は構造的な問題(行き止まり感や曖昧さ)よりは低いと判断されます。

- 業務負担:標準回帰係数は0.1040、P値は0.038。影響は統計的に有意なものの、その影響力は構造的な問題(行き止まり感や曖昧さ)よりは低いと判断されます。

- 感情的負荷:標準回帰係数は0.0487、P値は0.285。この要因については、統計的に有意な影響は確認されませんでした。

なお、この分析モデルでは、課長の燃え尽き度指数の変動の 77.1% (調整済み決定係数) が、これら5つの要因によって説明されることが確認されました。

この結果から、課長の燃え尽き対策は、「残業削減」といった量的な対策ではなく、「キャリアの行き止まり感解消」や「役割定義の明確化」といった構造的な改革を優先させるべきと考えられます。

課長の燃え尽きの解消は、マネジメントの構造改革が鍵

課長の燃え尽き解消は、個人の負担軽減や育成にとどまらない、組織とマネジメントへの抜本的な構造改革が不可欠です。課長層の疲弊は、企業全体の構造的問題であり、システムの再設計が求められます。

提言①キャリアの行き止まり感の解消

課長の燃え尽きに最も決定的な影響を与える「キャリアの行き止まり感」に対し、企業は成長の実感とキャリアの柔軟性を確保する仕組みを構築する必要があります。

【継続的な成長機会とフィードバックの充実】

定期的な評価面談にとどまらず、具体的なスキルアップの機会と、日常的なフィードバックを提供します。成長が見えない不安や停滞の感覚を軽減し、前に進んでいる実感を高めます。

【ジョブ・クラフティングの推進】

課長が仕事に主体性と意味を見いだせるよう、業務の工夫や裁量の拡大を通じて仕事の意味づけを行う『ジョブ・クラフティング』を推進します。自ら工夫することで、成長機会や成長実感を再認識できるようになります。

【多様なキャリアパスの明示】

昇進以外にも、高度専門職ルートや組織横断的なメンター役割など、複数のキャリアパスを明示します。組織内での新たな活躍の可能性を見出すことで、行き止まり感を解消します。

【柔軟なポスト設定の導入】

本人の意向やライフステージに応じて、一定期間管理職を離れる選択肢を含む柔軟なポスト設計を導入します。硬直したキャリア構造による心理的負担を軽減し、継続的な活躍を支えます。

提言②役割の曖昧さの解消

二番目に影響の強い「役割の曖昧さ」、つまり上位方針の解釈や権限の不明確さを解消するために、マネジメント全体の仕組みやリーダーシップのあり方、役割のシェアを再構築する必要があります。

【マネジメントの仕組みの再構築】

環境変化に合わせて、組織全体のマネジメントの仕組み(マネジメント・コントロール・システム)を再構築します。具体的には、方針の浸透・意思決定・情報共有・実行管理などのプロセスを含め全体を見直す必要があります。

【課長の役割の明確化】

マネジメントの仕組みに応じて、他部門や上位層との役割分担を可視化し、課長が担うマネジメント活動を整理し、責任範囲、権限、役割を明確にすることで、迷いと負担を減らします。

【シェアド・リーダーシップの検討】

課長に負担が集中しやすいこと自体が、役割の曖昧さを招いています。チーム内で役割を分担し、状況に応じて複数のメンバーがリーダーシップを発揮できる体制を整えることで、負荷の偏りと役割の不明確さを減らします。

調査概要

- 調査の方法:インターネット調査

- 調査対象者:従業員規模100人以上の企業に勤める課長

- 有効回答数:400名

- 調査実施日:2025年10月22日

(注1)

燃え尽き(バーンアウト)の3要素: 心理学者のクリスティーナ・マスラック氏らによるMaslach Burnout Inventory (MBI) により定義されている。この定義を参考に、本調査では「課長の燃え尽き度指数」は以下の5つの設問の平均値を用いて測定している。

【情緒的消耗】仕事を終えると、消耗していると感じる

【情緒的消耗】気力が続かず、仕事に取りかかるのがしんどい

【脱人格化】自分の仕事に意味や価値を感じにくい

【脱人格化】自分の仕事は報われていないと感じる

【個人的達成感の低下】自分の仕事に無力感を感じる

(注2)

課長の燃え尽き度指数の要因候補とその詳細設問

| 項目 | 設問 |

| キャリアの行き止まり感 | 現在の役職に留まっており、昇進の見込みが立っていない |

| 現在の業務で、新たな能力やスキルが身についていない | |

| 社内での自分の将来性やキャリアに不安がある | |

| 以前と比べて、仕事への意欲や熱意が低下している | |

| 役割の曖昧さ | 上位方針があいまいで、優先すべきことが分かりにくい |

| 自分の権限の範囲がはっきりしていない | |

| 自分に期待されている成果が分かりにくい | |

| 他部門との役割や責任の線引きがあいまいだ | |

| 役割葛藤 | 上司からの要望と部下の意見の間で板挟みを感じることがある |

| チームの短期的な成果と、メンバーの中長期的な成長の両立が難しいと感じる | |

| 全員への公平な対応と、優秀社員への機会や権限の付与のバランスが難しいと感じる | |

| 他部門と自部門の利害が一致せず、調整に悩むことがある | |

| 感情低負荷 | 穏やかに対応するために本音を抑えている |

| チームの雰囲気を壊さないよう気を使っている | |

| 上司や部下の感情に振り回されて疲れる | |

| 不満や怒りを表に出さないようにしている | |

| 業務負担 | 仕事量が多く、いつも時間に追われている |

| 会議や報告が多く、より重要な業務に集中できない | |

| 突発対応が多く、予定どおりに進まない | |

| 求められる目標や水準が高すぎると感じる |

(注3)

重回帰分析とは、「燃え尽き(目的変数)」に対し複数の原因がどれくらいの強さで影響しているかを同時に比較する統計手法です。

- 標準回帰係数 (β): 各要因が燃え尽きに与える影響力の強さを示します。この数値が大きいほど、その要因がより決定的な原因であることを意味します。

- P値 (有意確率): その影響が統計的に確実(偶然ではない)かどうかを示す数値です。一般的に、0.05未満であれば、確実な影響があると判断されます。

- 調整済み決定係数 (Adjusted R2): モデルがデータをどれだけ正しく説明できているかを示す指標です。一般的な決定係数(R2)が、投入する要因(変数)の増加によって見かけ上高くなる傾向を補正するため、より厳密なモデルの適合性評価が可能です。

本調査に関するご相談やご質問については、お問い合わせください。